Ruf! Mich! An!

Die wichtigste Erfahrung beim Reisen bisher: Man kann sich etwas vornehmen. Aber es kommt immer anders. Und im Idealfall ist „das andere“ besser als das, was eigentlich geplant war.

Diesen Sonntag stand Haight Ashbury am Programm. Jener Stadtteil von San Francisco, in dem die Hippie Bewegung in den 1960ern aufblühte und BHs verbrannte. 40 Minuten bin ich hügelauf- und abwärts Richtung Alamo Square Park marschiert, um den Painted Ladies, einer viktorianischen Häuserreihe, einen Besuch abzustatten. Die Bauten sind vor allem deshalb berühmt, weil sie das verheerende Erdbeben aus dem Jahr 1906 überstanden haben und später in zarten Pastelltönen bemalt wurden – eine Entscheidung, die das Tourismusbüro heute noch freut. Viel weiter als zu den Painted Ladies bin ich allerdings nicht gekommen, obwohl die Hells Angels Residenz und jenes Gebäude, in dem Janis Joplin ihre wildesten Exzesse feierte, noch auf meinem Plan standen. Kaum war ich im Alamo Square Park angekommen, fing es an zu regnen. Genauer: El Nino ließ es wie aus Kübeln schütten. Was in Kalifornien prinzipiell eine begrüßenswerte Sache ist, der Bundesstaat leidet seit zwei Jahren unter einer Dürre und prangert Wasserverschwender mittlerweile sogar öffentlich im Fernsehen an. Aber bei windigen 10 Grad in einem leichten Parka wie ein begossener Pudel dazustehen – nun ja, es gibt Klügeres.

Die Painted Ladies. Zwei Minuten später hat’s geschüttet wie aus Kübeln. Sorry, es gibt kein besseres Bild.

Also bin ich gerannt. Vorbei an einer Starbucks-Filiale, in der bereits eine Busladung japanischer Touristen Unterschlupf gesucht hatte. Vorbei an einer Bar, in der ein „Sorry, we’re closed“ Schild in der Tür hing. Und der große Supermarkt? War auch keine Option. Allein der Gedanke ans Gebläse im Kühl- und Gemüseregal ließ mich wieder frösteln. Geschätzte zehn Häuserblocks später – die Haare triefend nass, die Zehen in den Schuhen quietschend – dann endlich ein schäbiges American Diner. Alle fünf Tische waren besetzt. „Du kannst dich hier rein quetschen, my love“, verwies mich die Bedienung an den Tresen.

Und da saß ich nun. Zwischen einem dickbauchigen Pärchen in und einem alten Herrn, der gerade dabei war, mit einem Zahnstocher seinen Daumennagel zu säubern. Als ich meine Kamera mit Papierservietten trocken tupfte, grummelte es von links.

„Du bist nicht von hier.“

Keine Frage, eine Feststellung. Der alte Mann.

„Nein, bin ich nicht.“ –

„Europe?“

„Ja. Aus Österreich.“

Triumphierendes Lachen. „Ha, ich hab’s gewusst.“

„Was gewusst!?“

„Die hohen Wangenknochen. Und die großen, traurigen Augen. Ich hätte notfalls auch auf den Ostblock getippt.“

„Aha,“ trocknete ich weiter an der Kamera herum. „Meine Augen sind nicht traurig. Die zeigen von Natur aus nach unten. Optische Täuschung.“

Während ich die Speisekarte studierte und letztlich ein Grilled Cheese Sandwich als das kleinste Übel ansah, starrte mich mein Sitznachbar weiter von der Seite an und streckte mir schließlich die Hand mit dem sauberen Daumennagel entgegen.

„Bob“.

„Nova“, log ich. Das mit Waltraud wär mir in diesem Moment zu mühsam gewesen.

„Du erinnerst mich an jemanden, baby girl.“

„Ah ja?“

„Ja. Dieselben traurigen, blauen Augen. Dieselben Wangenknochen. Nur bist du ein bisschen üppiger gebaut. Mein Mädchen war zierlicher, weniger Hüften, weniger Hintern.“ (Was hat es auf sich mit alten Menschen? Muss man, nur weil man friedhofsblond ist, immer gleich so schonungslos ehrlich sein?).

„Wie hieß sie denn, die Frau?“

„Irmgard.“

„Eine Deutsche?“

„Ja, ein fabelhaftes Mädchen. Sie wär’s gewesen. The One. Ich denke oft an sie, fast jeden Tag, 30 Jahre ist das jetzt her.“

„Was ist passiert?“

„Mann, diese Augen. Du siehst tatsächlich aus wie sie.“

Und plötzlich war Bob, der alte Herr mit dem verkniffenen Mund, ganz wunderlich weich.

„Themawechsel?“, schlug ich hoffnungsvoll vor.

„Nein, nein. Weißt du, ich war blöd damals.“

„Was ist denn passiert?“, probierte ich es nochmal.

Und dann erzählte Bob von der nicht-so-üppigen-Irmgard-mit-den-genauso-traurigen-Augen. Dass er sie kennengelernt hatte, als er in Deutschland für eine Pharmafirma arbeitete. 42 Jahre alt war er damals, hatte eine gescheiterte Ehe und drei wohl geratene Kinder vorzuweisen und lebte wieder in einer fixen Beziehung („Ich wollte nicht allein sein“). Irmgard war alleinstehend und 13 Jahre jünger. Alle paar Monate sah man sich, immer dann, wenn Bob nach Deutschland kam.

„Sie war eine Affäre?“, fragte ich, während ich mein Sandwich zerlegte.

„Nein. Da ist nie etwas gelaufen, nicht in diese Richtung.“

„Immer nur geredet? Kein einziger Kuss?“

„No, Ma’am. Kein Kuss. Nur Reden. Aber immer um den heißen Brei herum.“

„Und warum nicht mal eine kleine Test-Schmuserei?“

„Weil ich nicht schon wieder eine Beziehung in den Sand setzen wollte. Ich wollte ein guter, treuer Mann sein – und Irmgard war auch durch ihre Mutter an Deutschland gebunden.“

„Na ja, aber wenn sie so toll war …“

„.. sie war fabelhaft: lustig, wunderschön, smart, das Herz am rechten Fleck …“

„… ja, genau deswegen frag ich ja: The One trifft man ja jetzt nicht sooo oft.“

Bob begann sich zu winden wie ein Aal. Murmelte was davon, dass er wohl bequem gewesen sein. Hätte er sich mit Irmgard eingelassen, hätte er seine Beziehung beenden müssen. „Männer sind da Schisser.“

„Was ist denn mit der alten Beziehung geworden?“

„Die ging ein paar Jahre später in die Brüche. Das hat nicht wirklich gepasst, das wusste ich.“

„Na, noch ein Grund mehr, dass du dir Irmgard geschnappt hättest.“

Und wieder dieser resignierte Blick.

„Wo ist denn Irmgard heute?“

„Ich weiß es nicht. Wir haben den Kontakt verloren. Ich denke, sie hat darauf gewartet, dass ich auf sie zukomme. Und irgendwann habe ich nichts mehr von ihr gehört.“

„Du hast ihr deine Gefühle nie gestanden?“

„Nein.“

„Bereust du das?“

„Ja“.

Langer Rede, kurzer Sinn: Am Ende hab ich Bob vorgeschlagen, seine Irmgard für ihn zu suchen. Für irgendetwas muss die journalistische Ausbildung ja gut sein. Zumal ich solche Geschichten immer wieder zu hören kriege. Ich konnte wahrscheinlich eine Detektei aufmachen und mich dumm und dämlich verdienen mit der Suche nach Herzensmenschen, die man hat ziehen lassen, weil man zu cool, zu blöd, zu unsicher, zu stolz oder einfach nur zu feig war, dem anderen zu sagen: „Hey, ich mag dich. Machen wir bitte was draus?“ (Ich nehme mich da selbst übrigens nicht aus, ganz im Gegenteil). In Tanzania hat mir etwa R., eine 75-Jährige, beim Abendessen gesteckt, dass sie immer noch an einem Australier denkt, den sie vor 25 Jahren auf einem Kongress kennengelernt hat („Eigentlich wär der als Mann perfekt gewesen. Vielleicht hab ich mir das aber alles nur eingebildet.“ – „Das glaub ich nicht, wenn da was ist, spürt man das.“). H., wunderschöne 60 Jahre alt, hat noch eine emotionale Rechnung mit einem gewissen Hans aus Schweden offen, den sie Mitte der 1980er auf den Philippinen kennenlernte. Und in Südafrika gestand mir N., zarte 32, dass sie eigentlich nur einen will. „Ich würd’s nicht überleben, wenn er mich zurückweist.“ – „Glaub mir, man überlebt so einiges.“ – „Okay, vielleicht würde ich es überleben. Aber die Chance, dass er mich auch will, ist 50:50, das ist mir zu riskant.“

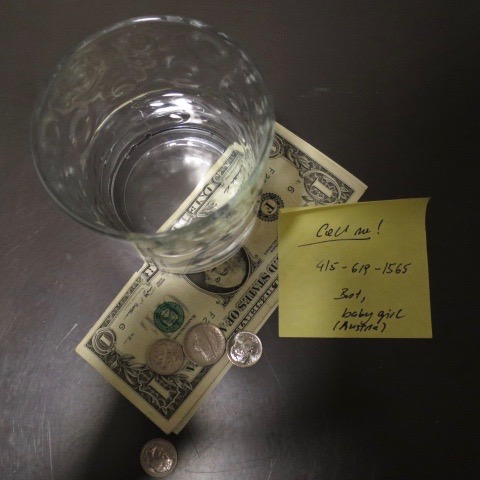

All diese Geschichten haben mich Bob meine amerikanische Handynummer geben lassen. Einem 72-jährigen Silberfuchs ein Post-it zuzustecken, mit dem Satz: „Ruf mich an, okay? Ich bin noch knapp zwei Wochen in der Stadt“ – auch eine neue Erfahrung. Keine Ahnung, ob er zum Hörer greifen wird, um mir alle Daten zu seiner Irmi zu geben.

„Was soll das jetzt noch bringen?“, hat er mich gefragt. „Sie hat sicher einen Ehemann, vielleicht sogar einen toten Ehemann, vielleicht lebt sie selbst gar nicht mehr. Ich bin ja auch wieder vergeben.“

„Es bringt zumindest Klarheit. Du willst doch nicht nochmal 30 Jahre damit verplempern, dich zu fragen, was aus euch geworden wäre, oder?“

„30 Jahre lebe ich nicht mehr, baby girl. Manche Dinge hat man einfach verabsäumt. Damit muss man klar kommen, verstehst du?“

Nein, ehrlich gesagt: Ich versteh es nicht. Wenn’s um Herzklopfen geht, warum wird man dann plötzlich zum Feigling? Warum mauert man, wo man sich eigentlich öffnen sollte? Schon klar, es geht um die Angst, verletzt zu werden, man will kein emotionales Trauma riskieren, bla bla bla. Aber warum gehen wir im Alltag jeden Tag Risiken ein – im Job, beim Sport, beim Überholmanöver mit 170 auf der Autobahn – und nicht, wenn’s ums private Glück geht? Bob hat im Laufe seines Lebens zwei Firmen aufgebaut und eine davon in den Sand gesetzt. Er hat seine ganze Existenz aufs Spiel gesetzt, nächtelang vor Sorgen nicht schlafen können. Er ist kein Feigling. Aber er hat es nicht geschafft, der Frau, die ihn wirklich berührt, zu sagen: „Ich bin verschossen in dich. Lass es uns miteinander probieren, auch wenn keiner von uns weiß, wie das Ganze ausgeht.“

Ja, ich mag eine hoffnungslose Romantikerin sein. Kommt ja nicht von ungefähr, dass ich mir noch während dieser Weltreise „love always wins“ tätowieren lassen will (allerdings nicht in San Francisco, bei meinem Glück mit der Stadt steht am Ende „love always kills“ da). Aber Romantikerin heißt nicht gleich naiv vom Märchenprinzen zu träumen. Es heißt vielmehr, auf seinen Instinkt zu hören. Und auch darauf zu vertrauen, dass einen dieser Instinkt schon richtig lenkt. In diesem Sinne, Bob: Ruf! Mich! An! Gezeichnet, dein baby girl.